这本书翻看十来分钟后,本想直接扔掉的,原因在于,我认为读书最重要的是选书——只读对自己有用的书,无论是有帮助,或是有意思。如果毫无“功利”的只是因为买了所以就要读完,实则是浪费时间,这比“浪费”书费损失更大。此外,即便某本书有用,大概率也不会全书每个段落都有用,只读有用的部分即可,那么在读书上你的时间投资回报才会更聪明。

直到我读到全书约三分之一处,提起了一些精神。蔡澜谈到写作,他是保持每天写作,虽然写的并不快,七百字的内容要写一个小时左右,写好之后重看一遍进行修改,然后放到第二天再改。每周大概写两千字,这样积累下来,三十年左右最终可以结集出版两百本书。这个片段让我想到好几件事:一,持续的写作是很有益的,包括即刻收益和长期收益;二,内容短所以容易保持,更对写作有较高要求;三,当时修改和第二天修改也是很好的习惯,通过打磨来提升文章质量和自己的手感。简短且持续,这也是我向往的,比较舒服的节奏和状态。

然后继续快速翻书。到快结束的时候,又看到蔡澜的履历书,也是印象深刻。在我年少轻狂的时候,我曾给自己起过一个现在看起来很中二的绰号,叫“高巨”。并想着要给自己书写一份“高巨年鉴”,记录每一年我做的,或是对我影响重大的事件。目前这个念头早已淡化,但我依然觉得,每个人都有充足的理由给自己写一份类似的履历书,注意不是求职简历,而是呈现自己的独特性出来。并尽可能展现出个人的风格。

书的末尾,还有一个我喜欢的部分,就是蔡澜在微博上和网友互动回答。曾经我也搞过数次相似的事,甚至想过是不是专门做一个栏目出来,然而不了了之。似乎和上面的写作习惯一样,这个“玩”意,是否也可以考虑重启并长期继续下去呢?

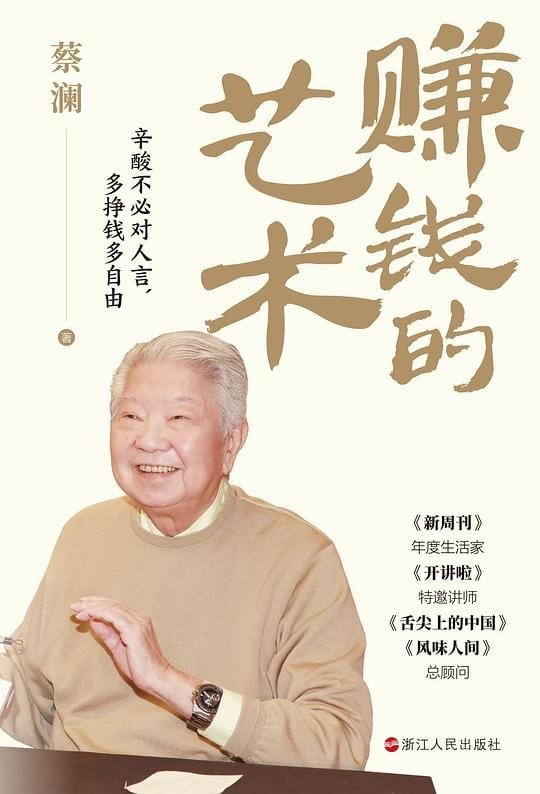

这本书应当是蔡澜去世后出版的,编辑选了讨好市场的书名,并把相关不相关的文章混到一起。在里面,蔡澜为了自己的文章不被翻译曲解所以尝试英语写作并在亚马逊平台出版,如何用电影海报赚钱,开设专栏并长时间保持输入和输出,对于新潮网络平台如Youtube、Patreon和微博的尝试使用等等。虽然内容零散,但不难看到蔡澜丰富的经历和真诚且有天赋的分享,充分享受自己的爱好并利用它赚钱,以及丰富有趣的人脉。他的人生浓缩成三个字就是:有趣,值。